地区の歴史

地名の由来

今泉地区は、『今泉』および『宿郷』の名のついた二つの地域で成り立っています。

『今泉』の地名の由来には諸説ありますが、次の二つの説が有力です。

・平安時代後期、朝廷に攻め入られた奥州平泉の落人が移り住み、平泉に因んで今泉と名付けた。

・16世紀末、上三川城主であった今泉氏の子孫が、落城後、この地に逃れて来たため、今泉と呼ばれるようになった。

『宿郷』については、16世紀まで宇都宮近在には宿屋がなく、奥州方面に向かう旅人が民家に宿泊したため、『宿泊できる郷(さと)』という意味でこの地名になったとの説があります。

農耕地帯としての長い時代

江戸時代初期の資料によると、田川東に広がる湿地帯であった今泉村と宿郷村は、ほとんど人の手が入っていない人口わずかな農村でした。明治時代、東北本線の開通により両村はそれぞれ東西に分断されました。線路の西側が市の中心部と共に発展する一方で、東側は駅の出入口もなく、大部分が水田もしくは原野のままでした。

時代を下るにつれ農業が盛んになり人口も増えました。広い農耕地帯の中に県立農業試験場があり、戦後の復興期には新しい農業技術を求める人で駅から行列が続いていたといわれます。

昭和3年に宇都官市立今泉小学校が開校し、同じ小学校の通学区域となったことから、駅東の今泉と宿郷は活動を共にするようになりました。これが現在の今泉地区の原型です。

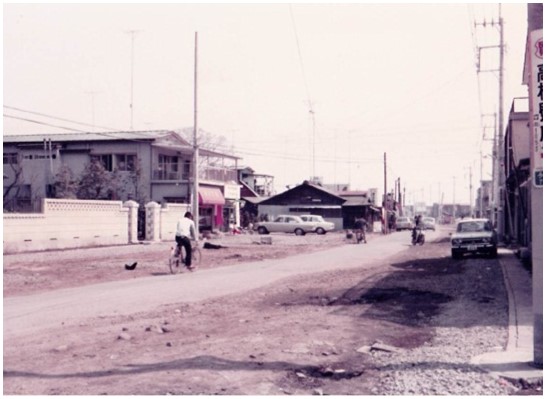

高度経済成長期が転換点

高度経済成長期に入り、市は区画整理事業に着手しました。駅東口開設、国道4号線開通などの道路整備事業により交通の利便性も向上したことから、人口も急増し、一気に都市化が進みました。閑静な住宅地がある一方で、JRの利用客や県内有数の繁華街抱える不特定多数の人が行き交う町でもあります。

2023年、LRT(ライトライン)が開通しコンパクトシティ宇都宮のシンボル的存在となっており、多くのマンション等の建設ラッシュが続くなど開発が続いています。

2023年8月 ライトライン開通記念イベントの様子

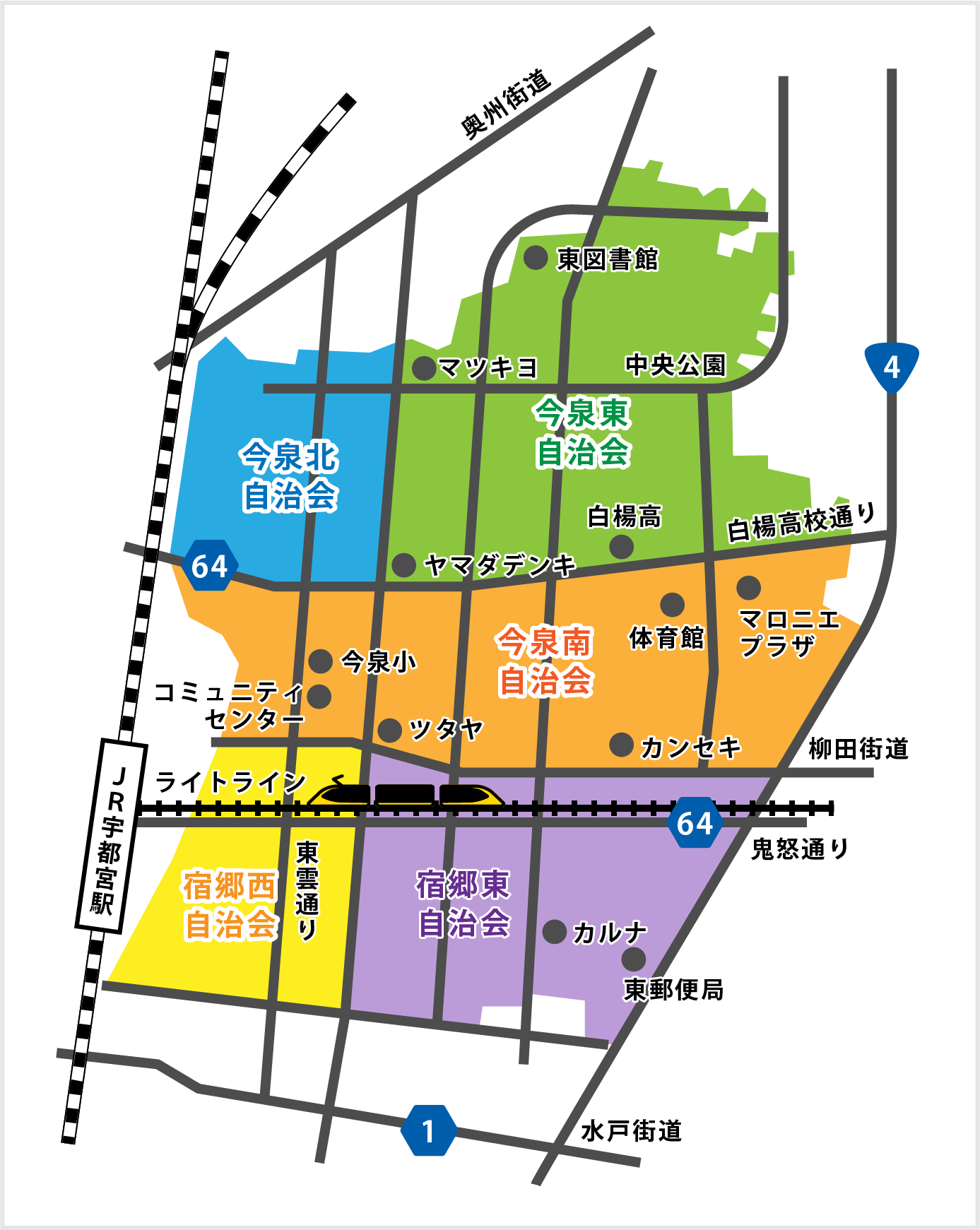

地区の概要

この今泉地区は、駅に最も近く、昭和三年に開校した今泉小学校の通学区域である、元今泉・中今泉・宿郷・東宿郷の地域で構成されています。

今泉地区の自治会は今泉東、今泉南、今泉北、宿郷東、宿郷西の五自治会に分かれており、日々、老若男女が一緒になり、住みやすいまちづくり活動をしています。

その結果、この今泉地区では、高齢化率も市の平均の半分以下となっており、若者にも高齢者にもやさしい地域になっています。

今泉地区連合自治会を構成する5自治会

- 今泉北自治会

元今泉2丁目、中今泉2丁目 - 今泉南自治会

元今泉1・4・5・6丁目 - 今泉東自治会

元今泉3・7・8丁目

中今泉3・4・5丁目 - 宿郷西自治会

東宿郷1・2丁目

宿郷1・2丁目 - 宿郷東自治会

東宿郷3・4・5・6丁目

宿郷3丁目

今泉ギャラリー